このブログの記事は基本的にすべて Markdownで記述、管理しています。 Markdownはシンプルなテキストデータなので管理がしやすく 取り回しもいいので最近はちょっとしたメモや簡易Tex的に 数式記述にもMarkdownを重宝しています。

そこで重要になるのが Markdownの Editor/Viewer の選択で、 色々試してはいるのですが なかなか決定版と言えるものが 見つかりません。

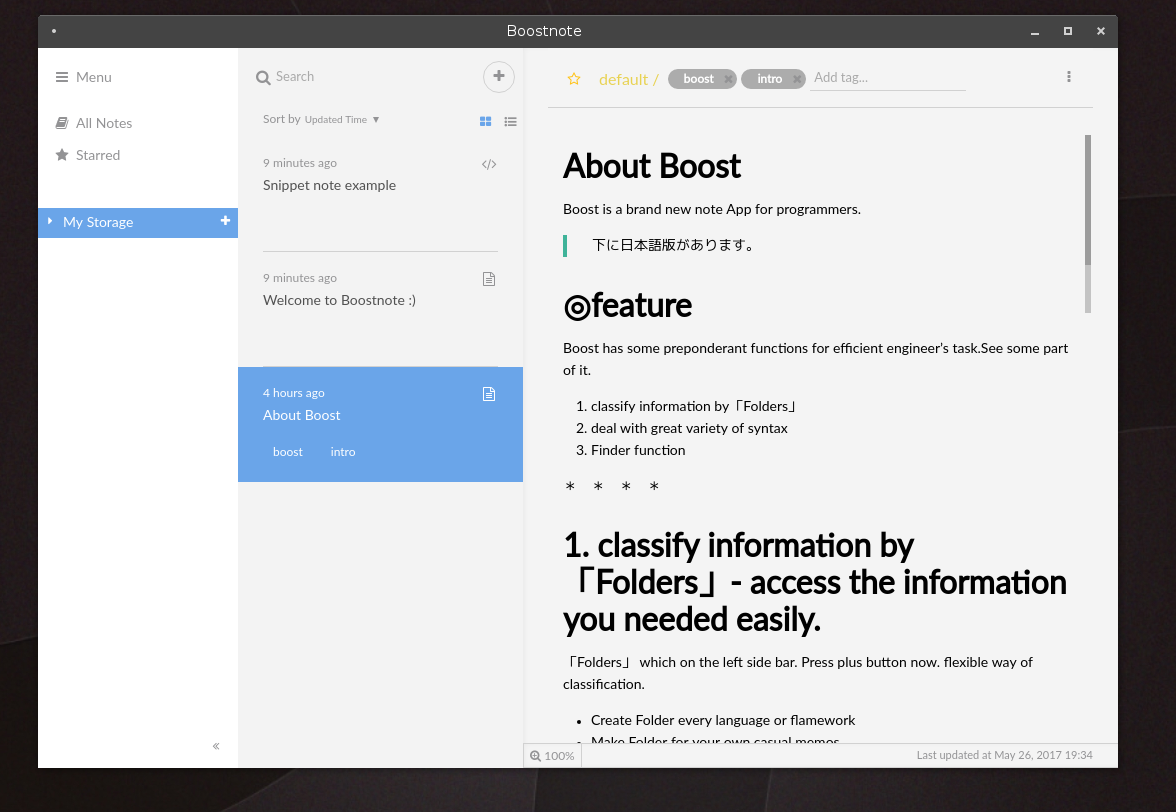

そんななかで 日本製のMarkdowsエディタ Boostnote を紹介してもらいました。

Boostnoteは 数式やフロー図などを一般的な記法でデフォルトでかけ、 見た目も悪くなく そして何より Win / Linux / Mac 対応の Electron系アプリという ことで導入してみようかと思ったのですが…

Linux用のバイナリが deb パッケージしか配布されていません。

Fedoraで使いたいのでちょっと調べたところ、 公式で rpmパッケージの配布の予定はないとの書き込みがありますが、 ビルド用スクリプトにredhat系の設定も追加されているので自分でビルドすれば binary or RPMパッケージ が手に入ります。

公式サイトには手動ビルドの手順がないのでメモがてら手順を残しておきます。

手順

以下のコマンドを実行していきます。

必要パッケージの導入

$ sudo dnf install nodejs nodejs-grunt dpkg dpkg-dev fakeroot rpm-build gitgitから boostnoteをいただく

$ cd (作業用ディレクトリ)

$ git clone -b add-rpm-support --depth 1 https://github.com/kazuhisya/Boostnote ビルド

$ cd Boostnote

$ npm install

$ grunt buildこれで (作業dir)/Boostnote/dist 以下に 裸のバイナリ RPMパッケージ DEBパッケージ が生成されます。 RPMパッケージを導入すれば無事インストール完了です。

起動

これでBoostnoteが起動します。 Storage に対して任意のディレクトリを割り当てて その中に色々なカテゴリを作りながら markdownノートか各言語のSnipetが記録できます。

タグ付や検索機能を一通りあり 数式やフロー図もかけるので快適です。

Markdowsエディタとしては割といい感じだと思いますが Google driveなどのクラウドストレージとのやり取り機能は 今の所ないようです、将来おそらく実装されるでしょうが…

作成したノートをネットワーク越しに複数端末で同期したい ような場合Boostnote単体ではなく、ちょっとした工夫が必要です。

ローカルで使う分には十分便利なのでしばらく使ってみようと 思います。